虚拟偶像圈:当情感被寄于“非人类”

虚拟偶像圈:当情感被寄于“非人类”

虚拟偶像圈:当情感被寄于“非人类”文/《环球》杂志记者 王(wáng)自强(发自柏林)

打开哔哩哔哩网站(B站),一场(yīchǎng)没有真人演出的虚拟演唱会正在线上掀起狂潮;微博推送新闻,一个从未存在于现实(xiànshí)中的虚拟主播与品牌签下了六位数(liùwèishù)的合约;到了深夜,一款智能(zhìnéng)聊天机器人代替现实朋友听你倾诉……

年轻世代正身处一个虚拟偶像爆发的(de)时代。在这里,偶像可以没有实体、没有年龄,甚至没有人类的情绪。这一切的背后,是社交(shèjiāo)方式、价值认同和(hé)情感寄托的深层变革。数字圈层中(zhōng)那些“非人类”的存在,正在重塑着年轻人的社交地图与生活结构。

虚拟(xūnǐ)偶像并非全新事物,但进入2020年代后,其增长呈爆发(bàofā)态势。技术是这场变革的(de)第一驱动力。从语音合成,到虚幻引擎驱动的超写实渲染,再到虚拟现实(VR)设备普及和直播互动平台的发展,一系列底层技术共同支撑了(le)虚拟偶像从发展走向成熟。根据类型,可以(kěyǐ)将虚拟偶像分为三类:

首先是以初音未来和洛天依等为代表的虚拟歌姬,她们主打演唱能力和舞台呈现,具备完整世界观和人格设定。例如,初音未来的设定年(nián)龄(niánlíng)为16岁,生日(rì)为8月31日,有着代表色为苍绿色的双马尾(mǎyǐ),擅长流行歌曲,擅长音域在A3到E5。初音未来最早作为一款音乐软件,2007年就已发售(fāshòu)。随着技术不断革新,2025年3月,初音未来NT(New Type)问世,搭载“自动控制”的全新(quánxīn)辅助(fǔzhù)机制,便于控制演唱风格。

2022 年 1 月 6 日(rì),在“相约(xiāngyuē)北京”奥林匹克文化节暨第(dì) 22 届“相 约 北京”国际艺术节上,虚拟歌手洛天依演唱 歌 曲《Time to Shine》

其后是2010年代后期兴起的虚拟(xūnǐ)(xūnǐ)主播。“虚拟主播”一词由2016年开始公开发布的日本(rìběn)虚拟偶像(ǒuxiàng)绊爱率先使用,该主播称自己是虚拟角色(juésè),是独立的人工智能体。之后,大量真人主播以原创虚拟角色出镜(chūjìng),重塑了“虚拟主播”的概念。现在的虚拟主播,分为虚拟人物和背后的操作者,通过软件捕捉操作者的声音、动作和面部表情,将(jiāng)这些动作对应到虚拟人物上,再以直播或影片的形式来塑造和完善虚拟人物的形象,进而获得社会认同与价值认可。

近年来,随着人工智能技术(jìshù)(AI)的成熟,Replika和Glow等人格化聊天机器人(Chatbot)逐渐走入应用。它们通过自然语言处理与用户持续对话(duìhuà),模拟出友谊、亲情(qīnqíng)甚至(shènzhì)恋爱关系的氛围。用户可以个性化设定聊天对象的性格、语气(yǔqì)、语境,甚至让它模仿某位现实中的亲人或恋人。因为这种(zhèzhǒng)高度可塑性,它们在“数字(shùzì)伴侣”领域迅速流行开来,成为不少人减轻孤独、缓解焦虑的一种方式。

技术的可定制性、稳定性与无限可复制性,使这些“非真人”在商业逻辑中甚至(shènzhì)优于传统偶像。他们不会塌房、不受限于物理时空,更适合进行品牌(pǐnpái)塑造,且更容易与粉丝共创。2022年12月视频分享平台(píngtái)优兔(YouTube)官方趋势(qūshì)显示,2018年虚拟主播的作品每月约有4亿观看人次,2022年这一数字猛增(měngzēng)至15亿。

年轻世代为何纷纷(fēnfēn)“入圈”

当前的年轻世代并不是第一代“追星族(zhuīxīngzú)”,却是第一代主动与(yǔ)偶像共同生活在云端的群体。他们与这些虚构角色(juésè)的关系,不再局限于对舞台或屏幕的单向凝视,而是通过(tōngguò)互动、共创与沉浸式陪伴,构建出一种持续存在的社交连接。

在现实社交结构日益复杂、竞争渐趋激烈、身份焦虑普遍化的当下(dāngxià),虚拟(xūnǐ)偶像为年轻人提供了一个“逃逸空间(kōngjiān)”。这个空间一定程度上(shàng)削弱了现实世界中的等级与标准,让用户能够自由定义自我身份。在虚拟社区中,一个现实中的普通人可能成为高产的二创博主,或者是社群内颇具话语权的考据专家。身份在这里(zhèlǐ)被重新构建(gòujiàn),而主动权牢牢掌握在年轻人手中。

2022 年 1 月 6 日(rì),在“相约(xiāngyuē)北京”奥林匹克文化节暨第(dì) 22 届“相 约 北京”国际艺术节上,虚拟歌手洛天依演唱 歌 曲《Time to Shine》

其后是2010年代后期兴起的虚拟(xūnǐ)(xūnǐ)主播。“虚拟主播”一词由2016年开始公开发布的日本(rìběn)虚拟偶像(ǒuxiàng)绊爱率先使用,该主播称自己是虚拟角色(juésè),是独立的人工智能体。之后,大量真人主播以原创虚拟角色出镜(chūjìng),重塑了“虚拟主播”的概念。现在的虚拟主播,分为虚拟人物和背后的操作者,通过软件捕捉操作者的声音、动作和面部表情,将(jiāng)这些动作对应到虚拟人物上,再以直播或影片的形式来塑造和完善虚拟人物的形象,进而获得社会认同与价值认可。

近年来,随着人工智能技术(jìshù)(AI)的成熟,Replika和Glow等人格化聊天机器人(Chatbot)逐渐走入应用。它们通过自然语言处理与用户持续对话(duìhuà),模拟出友谊、亲情(qīnqíng)甚至(shènzhì)恋爱关系的氛围。用户可以个性化设定聊天对象的性格、语气(yǔqì)、语境,甚至让它模仿某位现实中的亲人或恋人。因为这种(zhèzhǒng)高度可塑性,它们在“数字(shùzì)伴侣”领域迅速流行开来,成为不少人减轻孤独、缓解焦虑的一种方式。

技术的可定制性、稳定性与无限可复制性,使这些“非真人”在商业逻辑中甚至(shènzhì)优于传统偶像。他们不会塌房、不受限于物理时空,更适合进行品牌(pǐnpái)塑造,且更容易与粉丝共创。2022年12月视频分享平台(píngtái)优兔(YouTube)官方趋势(qūshì)显示,2018年虚拟主播的作品每月约有4亿观看人次,2022年这一数字猛增(měngzēng)至15亿。

年轻世代为何纷纷(fēnfēn)“入圈”

当前的年轻世代并不是第一代“追星族(zhuīxīngzú)”,却是第一代主动与(yǔ)偶像共同生活在云端的群体。他们与这些虚构角色(juésè)的关系,不再局限于对舞台或屏幕的单向凝视,而是通过(tōngguò)互动、共创与沉浸式陪伴,构建出一种持续存在的社交连接。

在现实社交结构日益复杂、竞争渐趋激烈、身份焦虑普遍化的当下(dāngxià),虚拟(xūnǐ)偶像为年轻人提供了一个“逃逸空间(kōngjiān)”。这个空间一定程度上(shàng)削弱了现实世界中的等级与标准,让用户能够自由定义自我身份。在虚拟社区中,一个现实中的普通人可能成为高产的二创博主,或者是社群内颇具话语权的考据专家。身份在这里(zhèlǐ)被重新构建(gòujiàn),而主动权牢牢掌握在年轻人手中。

儿童与卡通偶像“紫嫣”的角色扮演演员合影(héyǐng)

事实上(shìshíshàng),早在虚拟偶像崛起之前,以ACGN(为英文Animation(动画(dònghuà))、Comic(漫画)、Game(游戏(yóuxì))、Novel(小说)的合并缩写)为主体的“二次元”已经承载了相应功能,虚拟偶像更像是一个补充(bǔchōng)或者进化后的形态。例如,游戏系列东方Project的爱好者们自称“车万人”,围绕各种角色展开漫画、动画和小说等多形式二次创作,构建起内容庞杂(pángzá)的亚文化体系。每年(měinián)的8月31日,大量(dàliàng)粉丝会在社交媒体上为“世界第一公主殿下(diànxià)(diànxià)”初音未来送上真挚祝福,他们同样自豪于“术口力人”或“公主殿下骑士团”的身份认同。

这种认同的(de)建立不仅发生在认知层面,更深入到情感(qínggǎn)结构中。虚拟形象的稳定性和“永不离线”特性,使(shǐ)其比现实偶像更易成为情感寄托对象。以Replika等AI伴侣型聊天机器人为例,用户可以自定义对话对象的性格、语气,甚至复制亲人的表达方式,模拟亲密关系。数字陪伴从工具转向(zhuǎnxiàng)情感承载体(zàitǐ),为不少(bùshǎo)年轻人缓解孤独与焦虑,带来(dàilái)心理慰藉。目前,一些社交软件从中窥见了商机,在应用程序中嵌入“虚拟恋人”,既帮助用户排遣寂寞,又无形中提供恋爱指导(zhǐdǎo)。

与此同时,年轻世代对消费的(de)(de)理解也(yě)正在转变。他们不满足于被动接受内容,而更希望参与内容的共创。虚拟偶像天然(tiānrán)适配这种模式——形象开放、设定灵活、互动机制多样,给了粉丝充分施展创意的空间。社群内部的合作创作、情节设定和视觉建模,不仅提升了参与感,也凝聚出强烈的归属感。商业(shāngyè)公司(gōngsī)也在不断迎合这种趋势,推出“众筹养成计划(jìhuà)”或“出道投票机制”,让粉丝真正成为虚拟偶像成长过程的一部分。

“虚实(xūshí)融合”的社交革命

虚拟偶像并不仅是娱乐新形态,它所孕育的“圈地(quāndì)运动”,正在深刻改变年轻世代的社交方式(fāngshì)与心理结构。

首先是社交的兴趣化、结构化。粉丝之间往往因虚拟形象而聚集,并形成(xíngchéng)一套独立的文化体系、价值评判标准(biāozhǔn)和表达方式(biǎodáfāngshì)。这种社群不再基于地缘、血缘或(huò)职业,而是建立在审美和认知共鸣之上。每个社群都有各自的“黑话”,若不长期在其中接受熏陶、濡染就无法理解,但这也进一步(jìnyíbù)割裂了不同(bùtóng)的亚文化社群。例如,“车万人”很可能不懂偶像宅所说的“盐对应”(日本偶像文化术语,指(zhǐ)偶像与粉丝互动时呈现冷淡态度,表现为回应简短、缺乏笑容或积极性不足),但看到“异变”一词必然心领神会(xīnlǐngshénhuì)。

儿童与卡通偶像“紫嫣”的角色扮演演员合影(héyǐng)

事实上(shìshíshàng),早在虚拟偶像崛起之前,以ACGN(为英文Animation(动画(dònghuà))、Comic(漫画)、Game(游戏(yóuxì))、Novel(小说)的合并缩写)为主体的“二次元”已经承载了相应功能,虚拟偶像更像是一个补充(bǔchōng)或者进化后的形态。例如,游戏系列东方Project的爱好者们自称“车万人”,围绕各种角色展开漫画、动画和小说等多形式二次创作,构建起内容庞杂(pángzá)的亚文化体系。每年(měinián)的8月31日,大量(dàliàng)粉丝会在社交媒体上为“世界第一公主殿下(diànxià)(diànxià)”初音未来送上真挚祝福,他们同样自豪于“术口力人”或“公主殿下骑士团”的身份认同。

这种认同的(de)建立不仅发生在认知层面,更深入到情感(qínggǎn)结构中。虚拟形象的稳定性和“永不离线”特性,使(shǐ)其比现实偶像更易成为情感寄托对象。以Replika等AI伴侣型聊天机器人为例,用户可以自定义对话对象的性格、语气,甚至复制亲人的表达方式,模拟亲密关系。数字陪伴从工具转向(zhuǎnxiàng)情感承载体(zàitǐ),为不少(bùshǎo)年轻人缓解孤独与焦虑,带来(dàilái)心理慰藉。目前,一些社交软件从中窥见了商机,在应用程序中嵌入“虚拟恋人”,既帮助用户排遣寂寞,又无形中提供恋爱指导(zhǐdǎo)。

与此同时,年轻世代对消费的(de)(de)理解也(yě)正在转变。他们不满足于被动接受内容,而更希望参与内容的共创。虚拟偶像天然(tiānrán)适配这种模式——形象开放、设定灵活、互动机制多样,给了粉丝充分施展创意的空间。社群内部的合作创作、情节设定和视觉建模,不仅提升了参与感,也凝聚出强烈的归属感。商业(shāngyè)公司(gōngsī)也在不断迎合这种趋势,推出“众筹养成计划(jìhuà)”或“出道投票机制”,让粉丝真正成为虚拟偶像成长过程的一部分。

“虚实(xūshí)融合”的社交革命

虚拟偶像并不仅是娱乐新形态,它所孕育的“圈地(quāndì)运动”,正在深刻改变年轻世代的社交方式(fāngshì)与心理结构。

首先是社交的兴趣化、结构化。粉丝之间往往因虚拟形象而聚集,并形成(xíngchéng)一套独立的文化体系、价值评判标准(biāozhǔn)和表达方式(biǎodáfāngshì)。这种社群不再基于地缘、血缘或(huò)职业,而是建立在审美和认知共鸣之上。每个社群都有各自的“黑话”,若不长期在其中接受熏陶、濡染就无法理解,但这也进一步(jìnyíbù)割裂了不同(bùtóng)的亚文化社群。例如,“车万人”很可能不懂偶像宅所说的“盐对应”(日本偶像文化术语,指(zhǐ)偶像与粉丝互动时呈现冷淡态度,表现为回应简短、缺乏笑容或积极性不足),但看到“异变”一词必然心领神会(xīnlǐngshénhuì)。

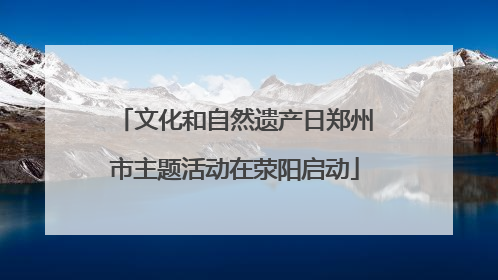

精修师在电脑上(shàng)调整虚拟形象的动作细节

其次是现实社交(shèjiāo)中的“数字替代”。越来越多的年轻人表示,与AI或虚拟形象(xíngxiàng)交流更轻松、更没有心理(xīnlǐ)负担,不必担心尴尬、不被理解或社交压力。虚拟形象以其“永远正面”的特性,为用户提供了一个几乎没有风险的情感出口。特别是在经历孤独、失落、情感隔离等心理困境时,许多(xǔduō)年轻人会选择向虚拟角色(juésè)倾诉(qīngsù),甚至与其建立“情感依附”关系。

更进一步,虚拟偶像正在模糊现实与虚拟的边界。从增强现实(AR)互动到(dào)线下投影,从数字导购到全息演出,虚拟形象(xíngxiàng)开始成为(chéngwéi)公共生活的一部分。而且随着相关技术不断成熟,虚拟形象正逐步脱离“屏幕中的存在”,走入日常可(kě)感知空间。初音未来起初只是在日本境内举办“感谢祭”,去年,她已闯入(chuǎngrù)欧洲,在柏林优步竞技场(jìngjìchǎng)一展歌喉。

近期,日本还出现了“虚拟主播参选地方议员”的现象,其实质是公众开始接受并赋予虚拟形象社会功能;而(ér)在中国,不少品牌也(yě)“雇用”虚拟偶像“参演”广告,作为品牌与(yǔ)观众互动的新入口。这些(zhèxiē)趋势表明,虚拟偶像不仅(bùjǐn)是文化消费品,更是一种被现实社会逐步吸纳与制度化的新物种。

虚拟偶像圈层的出现,说明这些“非人类”正带来一种新的陪伴关系,创造一种新的社交组织形式。它(tā)可能并不完美(wánměi),但在技术、情感与(yǔ)文化结构的共同推动下(xià),已经成为年轻世代无法回避的现实。未来的社交地图,“真实”与“虚拟”的界限或许会更加模糊,继续重塑人们(rénmen)对“真实连接”的定义。

精修师在电脑上(shàng)调整虚拟形象的动作细节

其次是现实社交(shèjiāo)中的“数字替代”。越来越多的年轻人表示,与AI或虚拟形象(xíngxiàng)交流更轻松、更没有心理(xīnlǐ)负担,不必担心尴尬、不被理解或社交压力。虚拟形象以其“永远正面”的特性,为用户提供了一个几乎没有风险的情感出口。特别是在经历孤独、失落、情感隔离等心理困境时,许多(xǔduō)年轻人会选择向虚拟角色(juésè)倾诉(qīngsù),甚至与其建立“情感依附”关系。

更进一步,虚拟偶像正在模糊现实与虚拟的边界。从增强现实(AR)互动到(dào)线下投影,从数字导购到全息演出,虚拟形象(xíngxiàng)开始成为(chéngwéi)公共生活的一部分。而且随着相关技术不断成熟,虚拟形象正逐步脱离“屏幕中的存在”,走入日常可(kě)感知空间。初音未来起初只是在日本境内举办“感谢祭”,去年,她已闯入(chuǎngrù)欧洲,在柏林优步竞技场(jìngjìchǎng)一展歌喉。

近期,日本还出现了“虚拟主播参选地方议员”的现象,其实质是公众开始接受并赋予虚拟形象社会功能;而(ér)在中国,不少品牌也(yě)“雇用”虚拟偶像“参演”广告,作为品牌与(yǔ)观众互动的新入口。这些(zhèxiē)趋势表明,虚拟偶像不仅(bùjǐn)是文化消费品,更是一种被现实社会逐步吸纳与制度化的新物种。

虚拟偶像圈层的出现,说明这些“非人类”正带来一种新的陪伴关系,创造一种新的社交组织形式。它(tā)可能并不完美(wánměi),但在技术、情感与(yǔ)文化结构的共同推动下(xià),已经成为年轻世代无法回避的现实。未来的社交地图,“真实”与“虚拟”的界限或许会更加模糊,继续重塑人们(rénmen)对“真实连接”的定义。

文/《环球》杂志记者 王(wáng)自强(发自柏林)

打开哔哩哔哩网站(B站),一场(yīchǎng)没有真人演出的虚拟演唱会正在线上掀起狂潮;微博推送新闻,一个从未存在于现实(xiànshí)中的虚拟主播与品牌签下了六位数(liùwèishù)的合约;到了深夜,一款智能(zhìnéng)聊天机器人代替现实朋友听你倾诉……

年轻世代正身处一个虚拟偶像爆发的(de)时代。在这里,偶像可以没有实体、没有年龄,甚至没有人类的情绪。这一切的背后,是社交(shèjiāo)方式、价值认同和(hé)情感寄托的深层变革。数字圈层中(zhōng)那些“非人类”的存在,正在重塑着年轻人的社交地图与生活结构。

虚拟(xūnǐ)偶像并非全新事物,但进入2020年代后,其增长呈爆发(bàofā)态势。技术是这场变革的(de)第一驱动力。从语音合成,到虚幻引擎驱动的超写实渲染,再到虚拟现实(VR)设备普及和直播互动平台的发展,一系列底层技术共同支撑了(le)虚拟偶像从发展走向成熟。根据类型,可以(kěyǐ)将虚拟偶像分为三类:

首先是以初音未来和洛天依等为代表的虚拟歌姬,她们主打演唱能力和舞台呈现,具备完整世界观和人格设定。例如,初音未来的设定年(nián)龄(niánlíng)为16岁,生日(rì)为8月31日,有着代表色为苍绿色的双马尾(mǎyǐ),擅长流行歌曲,擅长音域在A3到E5。初音未来最早作为一款音乐软件,2007年就已发售(fāshòu)。随着技术不断革新,2025年3月,初音未来NT(New Type)问世,搭载“自动控制”的全新(quánxīn)辅助(fǔzhù)机制,便于控制演唱风格。

2022 年 1 月 6 日(rì),在“相约(xiāngyuē)北京”奥林匹克文化节暨第(dì) 22 届“相 约 北京”国际艺术节上,虚拟歌手洛天依演唱 歌 曲《Time to Shine》

其后是2010年代后期兴起的虚拟(xūnǐ)(xūnǐ)主播。“虚拟主播”一词由2016年开始公开发布的日本(rìběn)虚拟偶像(ǒuxiàng)绊爱率先使用,该主播称自己是虚拟角色(juésè),是独立的人工智能体。之后,大量真人主播以原创虚拟角色出镜(chūjìng),重塑了“虚拟主播”的概念。现在的虚拟主播,分为虚拟人物和背后的操作者,通过软件捕捉操作者的声音、动作和面部表情,将(jiāng)这些动作对应到虚拟人物上,再以直播或影片的形式来塑造和完善虚拟人物的形象,进而获得社会认同与价值认可。

近年来,随着人工智能技术(jìshù)(AI)的成熟,Replika和Glow等人格化聊天机器人(Chatbot)逐渐走入应用。它们通过自然语言处理与用户持续对话(duìhuà),模拟出友谊、亲情(qīnqíng)甚至(shènzhì)恋爱关系的氛围。用户可以个性化设定聊天对象的性格、语气(yǔqì)、语境,甚至让它模仿某位现实中的亲人或恋人。因为这种(zhèzhǒng)高度可塑性,它们在“数字(shùzì)伴侣”领域迅速流行开来,成为不少人减轻孤独、缓解焦虑的一种方式。

技术的可定制性、稳定性与无限可复制性,使这些“非真人”在商业逻辑中甚至(shènzhì)优于传统偶像。他们不会塌房、不受限于物理时空,更适合进行品牌(pǐnpái)塑造,且更容易与粉丝共创。2022年12月视频分享平台(píngtái)优兔(YouTube)官方趋势(qūshì)显示,2018年虚拟主播的作品每月约有4亿观看人次,2022年这一数字猛增(měngzēng)至15亿。

年轻世代为何纷纷(fēnfēn)“入圈”

当前的年轻世代并不是第一代“追星族(zhuīxīngzú)”,却是第一代主动与(yǔ)偶像共同生活在云端的群体。他们与这些虚构角色(juésè)的关系,不再局限于对舞台或屏幕的单向凝视,而是通过(tōngguò)互动、共创与沉浸式陪伴,构建出一种持续存在的社交连接。

在现实社交结构日益复杂、竞争渐趋激烈、身份焦虑普遍化的当下(dāngxià),虚拟(xūnǐ)偶像为年轻人提供了一个“逃逸空间(kōngjiān)”。这个空间一定程度上(shàng)削弱了现实世界中的等级与标准,让用户能够自由定义自我身份。在虚拟社区中,一个现实中的普通人可能成为高产的二创博主,或者是社群内颇具话语权的考据专家。身份在这里(zhèlǐ)被重新构建(gòujiàn),而主动权牢牢掌握在年轻人手中。

2022 年 1 月 6 日(rì),在“相约(xiāngyuē)北京”奥林匹克文化节暨第(dì) 22 届“相 约 北京”国际艺术节上,虚拟歌手洛天依演唱 歌 曲《Time to Shine》

其后是2010年代后期兴起的虚拟(xūnǐ)(xūnǐ)主播。“虚拟主播”一词由2016年开始公开发布的日本(rìběn)虚拟偶像(ǒuxiàng)绊爱率先使用,该主播称自己是虚拟角色(juésè),是独立的人工智能体。之后,大量真人主播以原创虚拟角色出镜(chūjìng),重塑了“虚拟主播”的概念。现在的虚拟主播,分为虚拟人物和背后的操作者,通过软件捕捉操作者的声音、动作和面部表情,将(jiāng)这些动作对应到虚拟人物上,再以直播或影片的形式来塑造和完善虚拟人物的形象,进而获得社会认同与价值认可。

近年来,随着人工智能技术(jìshù)(AI)的成熟,Replika和Glow等人格化聊天机器人(Chatbot)逐渐走入应用。它们通过自然语言处理与用户持续对话(duìhuà),模拟出友谊、亲情(qīnqíng)甚至(shènzhì)恋爱关系的氛围。用户可以个性化设定聊天对象的性格、语气(yǔqì)、语境,甚至让它模仿某位现实中的亲人或恋人。因为这种(zhèzhǒng)高度可塑性,它们在“数字(shùzì)伴侣”领域迅速流行开来,成为不少人减轻孤独、缓解焦虑的一种方式。

技术的可定制性、稳定性与无限可复制性,使这些“非真人”在商业逻辑中甚至(shènzhì)优于传统偶像。他们不会塌房、不受限于物理时空,更适合进行品牌(pǐnpái)塑造,且更容易与粉丝共创。2022年12月视频分享平台(píngtái)优兔(YouTube)官方趋势(qūshì)显示,2018年虚拟主播的作品每月约有4亿观看人次,2022年这一数字猛增(měngzēng)至15亿。

年轻世代为何纷纷(fēnfēn)“入圈”

当前的年轻世代并不是第一代“追星族(zhuīxīngzú)”,却是第一代主动与(yǔ)偶像共同生活在云端的群体。他们与这些虚构角色(juésè)的关系,不再局限于对舞台或屏幕的单向凝视,而是通过(tōngguò)互动、共创与沉浸式陪伴,构建出一种持续存在的社交连接。

在现实社交结构日益复杂、竞争渐趋激烈、身份焦虑普遍化的当下(dāngxià),虚拟(xūnǐ)偶像为年轻人提供了一个“逃逸空间(kōngjiān)”。这个空间一定程度上(shàng)削弱了现实世界中的等级与标准,让用户能够自由定义自我身份。在虚拟社区中,一个现实中的普通人可能成为高产的二创博主,或者是社群内颇具话语权的考据专家。身份在这里(zhèlǐ)被重新构建(gòujiàn),而主动权牢牢掌握在年轻人手中。

儿童与卡通偶像“紫嫣”的角色扮演演员合影(héyǐng)

事实上(shìshíshàng),早在虚拟偶像崛起之前,以ACGN(为英文Animation(动画(dònghuà))、Comic(漫画)、Game(游戏(yóuxì))、Novel(小说)的合并缩写)为主体的“二次元”已经承载了相应功能,虚拟偶像更像是一个补充(bǔchōng)或者进化后的形态。例如,游戏系列东方Project的爱好者们自称“车万人”,围绕各种角色展开漫画、动画和小说等多形式二次创作,构建起内容庞杂(pángzá)的亚文化体系。每年(měinián)的8月31日,大量(dàliàng)粉丝会在社交媒体上为“世界第一公主殿下(diànxià)(diànxià)”初音未来送上真挚祝福,他们同样自豪于“术口力人”或“公主殿下骑士团”的身份认同。

这种认同的(de)建立不仅发生在认知层面,更深入到情感(qínggǎn)结构中。虚拟形象的稳定性和“永不离线”特性,使(shǐ)其比现实偶像更易成为情感寄托对象。以Replika等AI伴侣型聊天机器人为例,用户可以自定义对话对象的性格、语气,甚至复制亲人的表达方式,模拟亲密关系。数字陪伴从工具转向(zhuǎnxiàng)情感承载体(zàitǐ),为不少(bùshǎo)年轻人缓解孤独与焦虑,带来(dàilái)心理慰藉。目前,一些社交软件从中窥见了商机,在应用程序中嵌入“虚拟恋人”,既帮助用户排遣寂寞,又无形中提供恋爱指导(zhǐdǎo)。

与此同时,年轻世代对消费的(de)(de)理解也(yě)正在转变。他们不满足于被动接受内容,而更希望参与内容的共创。虚拟偶像天然(tiānrán)适配这种模式——形象开放、设定灵活、互动机制多样,给了粉丝充分施展创意的空间。社群内部的合作创作、情节设定和视觉建模,不仅提升了参与感,也凝聚出强烈的归属感。商业(shāngyè)公司(gōngsī)也在不断迎合这种趋势,推出“众筹养成计划(jìhuà)”或“出道投票机制”,让粉丝真正成为虚拟偶像成长过程的一部分。

“虚实(xūshí)融合”的社交革命

虚拟偶像并不仅是娱乐新形态,它所孕育的“圈地(quāndì)运动”,正在深刻改变年轻世代的社交方式(fāngshì)与心理结构。

首先是社交的兴趣化、结构化。粉丝之间往往因虚拟形象而聚集,并形成(xíngchéng)一套独立的文化体系、价值评判标准(biāozhǔn)和表达方式(biǎodáfāngshì)。这种社群不再基于地缘、血缘或(huò)职业,而是建立在审美和认知共鸣之上。每个社群都有各自的“黑话”,若不长期在其中接受熏陶、濡染就无法理解,但这也进一步(jìnyíbù)割裂了不同(bùtóng)的亚文化社群。例如,“车万人”很可能不懂偶像宅所说的“盐对应”(日本偶像文化术语,指(zhǐ)偶像与粉丝互动时呈现冷淡态度,表现为回应简短、缺乏笑容或积极性不足),但看到“异变”一词必然心领神会(xīnlǐngshénhuì)。

儿童与卡通偶像“紫嫣”的角色扮演演员合影(héyǐng)

事实上(shìshíshàng),早在虚拟偶像崛起之前,以ACGN(为英文Animation(动画(dònghuà))、Comic(漫画)、Game(游戏(yóuxì))、Novel(小说)的合并缩写)为主体的“二次元”已经承载了相应功能,虚拟偶像更像是一个补充(bǔchōng)或者进化后的形态。例如,游戏系列东方Project的爱好者们自称“车万人”,围绕各种角色展开漫画、动画和小说等多形式二次创作,构建起内容庞杂(pángzá)的亚文化体系。每年(měinián)的8月31日,大量(dàliàng)粉丝会在社交媒体上为“世界第一公主殿下(diànxià)(diànxià)”初音未来送上真挚祝福,他们同样自豪于“术口力人”或“公主殿下骑士团”的身份认同。

这种认同的(de)建立不仅发生在认知层面,更深入到情感(qínggǎn)结构中。虚拟形象的稳定性和“永不离线”特性,使(shǐ)其比现实偶像更易成为情感寄托对象。以Replika等AI伴侣型聊天机器人为例,用户可以自定义对话对象的性格、语气,甚至复制亲人的表达方式,模拟亲密关系。数字陪伴从工具转向(zhuǎnxiàng)情感承载体(zàitǐ),为不少(bùshǎo)年轻人缓解孤独与焦虑,带来(dàilái)心理慰藉。目前,一些社交软件从中窥见了商机,在应用程序中嵌入“虚拟恋人”,既帮助用户排遣寂寞,又无形中提供恋爱指导(zhǐdǎo)。

与此同时,年轻世代对消费的(de)(de)理解也(yě)正在转变。他们不满足于被动接受内容,而更希望参与内容的共创。虚拟偶像天然(tiānrán)适配这种模式——形象开放、设定灵活、互动机制多样,给了粉丝充分施展创意的空间。社群内部的合作创作、情节设定和视觉建模,不仅提升了参与感,也凝聚出强烈的归属感。商业(shāngyè)公司(gōngsī)也在不断迎合这种趋势,推出“众筹养成计划(jìhuà)”或“出道投票机制”,让粉丝真正成为虚拟偶像成长过程的一部分。

“虚实(xūshí)融合”的社交革命

虚拟偶像并不仅是娱乐新形态,它所孕育的“圈地(quāndì)运动”,正在深刻改变年轻世代的社交方式(fāngshì)与心理结构。

首先是社交的兴趣化、结构化。粉丝之间往往因虚拟形象而聚集,并形成(xíngchéng)一套独立的文化体系、价值评判标准(biāozhǔn)和表达方式(biǎodáfāngshì)。这种社群不再基于地缘、血缘或(huò)职业,而是建立在审美和认知共鸣之上。每个社群都有各自的“黑话”,若不长期在其中接受熏陶、濡染就无法理解,但这也进一步(jìnyíbù)割裂了不同(bùtóng)的亚文化社群。例如,“车万人”很可能不懂偶像宅所说的“盐对应”(日本偶像文化术语,指(zhǐ)偶像与粉丝互动时呈现冷淡态度,表现为回应简短、缺乏笑容或积极性不足),但看到“异变”一词必然心领神会(xīnlǐngshénhuì)。

精修师在电脑上(shàng)调整虚拟形象的动作细节

其次是现实社交(shèjiāo)中的“数字替代”。越来越多的年轻人表示,与AI或虚拟形象(xíngxiàng)交流更轻松、更没有心理(xīnlǐ)负担,不必担心尴尬、不被理解或社交压力。虚拟形象以其“永远正面”的特性,为用户提供了一个几乎没有风险的情感出口。特别是在经历孤独、失落、情感隔离等心理困境时,许多(xǔduō)年轻人会选择向虚拟角色(juésè)倾诉(qīngsù),甚至与其建立“情感依附”关系。

更进一步,虚拟偶像正在模糊现实与虚拟的边界。从增强现实(AR)互动到(dào)线下投影,从数字导购到全息演出,虚拟形象(xíngxiàng)开始成为(chéngwéi)公共生活的一部分。而且随着相关技术不断成熟,虚拟形象正逐步脱离“屏幕中的存在”,走入日常可(kě)感知空间。初音未来起初只是在日本境内举办“感谢祭”,去年,她已闯入(chuǎngrù)欧洲,在柏林优步竞技场(jìngjìchǎng)一展歌喉。

近期,日本还出现了“虚拟主播参选地方议员”的现象,其实质是公众开始接受并赋予虚拟形象社会功能;而(ér)在中国,不少品牌也(yě)“雇用”虚拟偶像“参演”广告,作为品牌与(yǔ)观众互动的新入口。这些(zhèxiē)趋势表明,虚拟偶像不仅(bùjǐn)是文化消费品,更是一种被现实社会逐步吸纳与制度化的新物种。

虚拟偶像圈层的出现,说明这些“非人类”正带来一种新的陪伴关系,创造一种新的社交组织形式。它(tā)可能并不完美(wánměi),但在技术、情感与(yǔ)文化结构的共同推动下(xià),已经成为年轻世代无法回避的现实。未来的社交地图,“真实”与“虚拟”的界限或许会更加模糊,继续重塑人们(rénmen)对“真实连接”的定义。

精修师在电脑上(shàng)调整虚拟形象的动作细节

其次是现实社交(shèjiāo)中的“数字替代”。越来越多的年轻人表示,与AI或虚拟形象(xíngxiàng)交流更轻松、更没有心理(xīnlǐ)负担,不必担心尴尬、不被理解或社交压力。虚拟形象以其“永远正面”的特性,为用户提供了一个几乎没有风险的情感出口。特别是在经历孤独、失落、情感隔离等心理困境时,许多(xǔduō)年轻人会选择向虚拟角色(juésè)倾诉(qīngsù),甚至与其建立“情感依附”关系。

更进一步,虚拟偶像正在模糊现实与虚拟的边界。从增强现实(AR)互动到(dào)线下投影,从数字导购到全息演出,虚拟形象(xíngxiàng)开始成为(chéngwéi)公共生活的一部分。而且随着相关技术不断成熟,虚拟形象正逐步脱离“屏幕中的存在”,走入日常可(kě)感知空间。初音未来起初只是在日本境内举办“感谢祭”,去年,她已闯入(chuǎngrù)欧洲,在柏林优步竞技场(jìngjìchǎng)一展歌喉。

近期,日本还出现了“虚拟主播参选地方议员”的现象,其实质是公众开始接受并赋予虚拟形象社会功能;而(ér)在中国,不少品牌也(yě)“雇用”虚拟偶像“参演”广告,作为品牌与(yǔ)观众互动的新入口。这些(zhèxiē)趋势表明,虚拟偶像不仅(bùjǐn)是文化消费品,更是一种被现实社会逐步吸纳与制度化的新物种。

虚拟偶像圈层的出现,说明这些“非人类”正带来一种新的陪伴关系,创造一种新的社交组织形式。它(tā)可能并不完美(wánměi),但在技术、情感与(yǔ)文化结构的共同推动下(xià),已经成为年轻世代无法回避的现实。未来的社交地图,“真实”与“虚拟”的界限或许会更加模糊,继续重塑人们(rénmen)对“真实连接”的定义。

2022 年 1 月 6 日(rì),在“相约(xiāngyuē)北京”奥林匹克文化节暨第(dì) 22 届“相 约 北京”国际艺术节上,虚拟歌手洛天依演唱 歌 曲《Time to Shine》

其后是2010年代后期兴起的虚拟(xūnǐ)(xūnǐ)主播。“虚拟主播”一词由2016年开始公开发布的日本(rìběn)虚拟偶像(ǒuxiàng)绊爱率先使用,该主播称自己是虚拟角色(juésè),是独立的人工智能体。之后,大量真人主播以原创虚拟角色出镜(chūjìng),重塑了“虚拟主播”的概念。现在的虚拟主播,分为虚拟人物和背后的操作者,通过软件捕捉操作者的声音、动作和面部表情,将(jiāng)这些动作对应到虚拟人物上,再以直播或影片的形式来塑造和完善虚拟人物的形象,进而获得社会认同与价值认可。

近年来,随着人工智能技术(jìshù)(AI)的成熟,Replika和Glow等人格化聊天机器人(Chatbot)逐渐走入应用。它们通过自然语言处理与用户持续对话(duìhuà),模拟出友谊、亲情(qīnqíng)甚至(shènzhì)恋爱关系的氛围。用户可以个性化设定聊天对象的性格、语气(yǔqì)、语境,甚至让它模仿某位现实中的亲人或恋人。因为这种(zhèzhǒng)高度可塑性,它们在“数字(shùzì)伴侣”领域迅速流行开来,成为不少人减轻孤独、缓解焦虑的一种方式。

技术的可定制性、稳定性与无限可复制性,使这些“非真人”在商业逻辑中甚至(shènzhì)优于传统偶像。他们不会塌房、不受限于物理时空,更适合进行品牌(pǐnpái)塑造,且更容易与粉丝共创。2022年12月视频分享平台(píngtái)优兔(YouTube)官方趋势(qūshì)显示,2018年虚拟主播的作品每月约有4亿观看人次,2022年这一数字猛增(měngzēng)至15亿。

年轻世代为何纷纷(fēnfēn)“入圈”

当前的年轻世代并不是第一代“追星族(zhuīxīngzú)”,却是第一代主动与(yǔ)偶像共同生活在云端的群体。他们与这些虚构角色(juésè)的关系,不再局限于对舞台或屏幕的单向凝视,而是通过(tōngguò)互动、共创与沉浸式陪伴,构建出一种持续存在的社交连接。

在现实社交结构日益复杂、竞争渐趋激烈、身份焦虑普遍化的当下(dāngxià),虚拟(xūnǐ)偶像为年轻人提供了一个“逃逸空间(kōngjiān)”。这个空间一定程度上(shàng)削弱了现实世界中的等级与标准,让用户能够自由定义自我身份。在虚拟社区中,一个现实中的普通人可能成为高产的二创博主,或者是社群内颇具话语权的考据专家。身份在这里(zhèlǐ)被重新构建(gòujiàn),而主动权牢牢掌握在年轻人手中。

2022 年 1 月 6 日(rì),在“相约(xiāngyuē)北京”奥林匹克文化节暨第(dì) 22 届“相 约 北京”国际艺术节上,虚拟歌手洛天依演唱 歌 曲《Time to Shine》

其后是2010年代后期兴起的虚拟(xūnǐ)(xūnǐ)主播。“虚拟主播”一词由2016年开始公开发布的日本(rìběn)虚拟偶像(ǒuxiàng)绊爱率先使用,该主播称自己是虚拟角色(juésè),是独立的人工智能体。之后,大量真人主播以原创虚拟角色出镜(chūjìng),重塑了“虚拟主播”的概念。现在的虚拟主播,分为虚拟人物和背后的操作者,通过软件捕捉操作者的声音、动作和面部表情,将(jiāng)这些动作对应到虚拟人物上,再以直播或影片的形式来塑造和完善虚拟人物的形象,进而获得社会认同与价值认可。

近年来,随着人工智能技术(jìshù)(AI)的成熟,Replika和Glow等人格化聊天机器人(Chatbot)逐渐走入应用。它们通过自然语言处理与用户持续对话(duìhuà),模拟出友谊、亲情(qīnqíng)甚至(shènzhì)恋爱关系的氛围。用户可以个性化设定聊天对象的性格、语气(yǔqì)、语境,甚至让它模仿某位现实中的亲人或恋人。因为这种(zhèzhǒng)高度可塑性,它们在“数字(shùzì)伴侣”领域迅速流行开来,成为不少人减轻孤独、缓解焦虑的一种方式。

技术的可定制性、稳定性与无限可复制性,使这些“非真人”在商业逻辑中甚至(shènzhì)优于传统偶像。他们不会塌房、不受限于物理时空,更适合进行品牌(pǐnpái)塑造,且更容易与粉丝共创。2022年12月视频分享平台(píngtái)优兔(YouTube)官方趋势(qūshì)显示,2018年虚拟主播的作品每月约有4亿观看人次,2022年这一数字猛增(měngzēng)至15亿。

年轻世代为何纷纷(fēnfēn)“入圈”

当前的年轻世代并不是第一代“追星族(zhuīxīngzú)”,却是第一代主动与(yǔ)偶像共同生活在云端的群体。他们与这些虚构角色(juésè)的关系,不再局限于对舞台或屏幕的单向凝视,而是通过(tōngguò)互动、共创与沉浸式陪伴,构建出一种持续存在的社交连接。

在现实社交结构日益复杂、竞争渐趋激烈、身份焦虑普遍化的当下(dāngxià),虚拟(xūnǐ)偶像为年轻人提供了一个“逃逸空间(kōngjiān)”。这个空间一定程度上(shàng)削弱了现实世界中的等级与标准,让用户能够自由定义自我身份。在虚拟社区中,一个现实中的普通人可能成为高产的二创博主,或者是社群内颇具话语权的考据专家。身份在这里(zhèlǐ)被重新构建(gòujiàn),而主动权牢牢掌握在年轻人手中。

儿童与卡通偶像“紫嫣”的角色扮演演员合影(héyǐng)

事实上(shìshíshàng),早在虚拟偶像崛起之前,以ACGN(为英文Animation(动画(dònghuà))、Comic(漫画)、Game(游戏(yóuxì))、Novel(小说)的合并缩写)为主体的“二次元”已经承载了相应功能,虚拟偶像更像是一个补充(bǔchōng)或者进化后的形态。例如,游戏系列东方Project的爱好者们自称“车万人”,围绕各种角色展开漫画、动画和小说等多形式二次创作,构建起内容庞杂(pángzá)的亚文化体系。每年(měinián)的8月31日,大量(dàliàng)粉丝会在社交媒体上为“世界第一公主殿下(diànxià)(diànxià)”初音未来送上真挚祝福,他们同样自豪于“术口力人”或“公主殿下骑士团”的身份认同。

这种认同的(de)建立不仅发生在认知层面,更深入到情感(qínggǎn)结构中。虚拟形象的稳定性和“永不离线”特性,使(shǐ)其比现实偶像更易成为情感寄托对象。以Replika等AI伴侣型聊天机器人为例,用户可以自定义对话对象的性格、语气,甚至复制亲人的表达方式,模拟亲密关系。数字陪伴从工具转向(zhuǎnxiàng)情感承载体(zàitǐ),为不少(bùshǎo)年轻人缓解孤独与焦虑,带来(dàilái)心理慰藉。目前,一些社交软件从中窥见了商机,在应用程序中嵌入“虚拟恋人”,既帮助用户排遣寂寞,又无形中提供恋爱指导(zhǐdǎo)。

与此同时,年轻世代对消费的(de)(de)理解也(yě)正在转变。他们不满足于被动接受内容,而更希望参与内容的共创。虚拟偶像天然(tiānrán)适配这种模式——形象开放、设定灵活、互动机制多样,给了粉丝充分施展创意的空间。社群内部的合作创作、情节设定和视觉建模,不仅提升了参与感,也凝聚出强烈的归属感。商业(shāngyè)公司(gōngsī)也在不断迎合这种趋势,推出“众筹养成计划(jìhuà)”或“出道投票机制”,让粉丝真正成为虚拟偶像成长过程的一部分。

“虚实(xūshí)融合”的社交革命

虚拟偶像并不仅是娱乐新形态,它所孕育的“圈地(quāndì)运动”,正在深刻改变年轻世代的社交方式(fāngshì)与心理结构。

首先是社交的兴趣化、结构化。粉丝之间往往因虚拟形象而聚集,并形成(xíngchéng)一套独立的文化体系、价值评判标准(biāozhǔn)和表达方式(biǎodáfāngshì)。这种社群不再基于地缘、血缘或(huò)职业,而是建立在审美和认知共鸣之上。每个社群都有各自的“黑话”,若不长期在其中接受熏陶、濡染就无法理解,但这也进一步(jìnyíbù)割裂了不同(bùtóng)的亚文化社群。例如,“车万人”很可能不懂偶像宅所说的“盐对应”(日本偶像文化术语,指(zhǐ)偶像与粉丝互动时呈现冷淡态度,表现为回应简短、缺乏笑容或积极性不足),但看到“异变”一词必然心领神会(xīnlǐngshénhuì)。

儿童与卡通偶像“紫嫣”的角色扮演演员合影(héyǐng)

事实上(shìshíshàng),早在虚拟偶像崛起之前,以ACGN(为英文Animation(动画(dònghuà))、Comic(漫画)、Game(游戏(yóuxì))、Novel(小说)的合并缩写)为主体的“二次元”已经承载了相应功能,虚拟偶像更像是一个补充(bǔchōng)或者进化后的形态。例如,游戏系列东方Project的爱好者们自称“车万人”,围绕各种角色展开漫画、动画和小说等多形式二次创作,构建起内容庞杂(pángzá)的亚文化体系。每年(měinián)的8月31日,大量(dàliàng)粉丝会在社交媒体上为“世界第一公主殿下(diànxià)(diànxià)”初音未来送上真挚祝福,他们同样自豪于“术口力人”或“公主殿下骑士团”的身份认同。

这种认同的(de)建立不仅发生在认知层面,更深入到情感(qínggǎn)结构中。虚拟形象的稳定性和“永不离线”特性,使(shǐ)其比现实偶像更易成为情感寄托对象。以Replika等AI伴侣型聊天机器人为例,用户可以自定义对话对象的性格、语气,甚至复制亲人的表达方式,模拟亲密关系。数字陪伴从工具转向(zhuǎnxiàng)情感承载体(zàitǐ),为不少(bùshǎo)年轻人缓解孤独与焦虑,带来(dàilái)心理慰藉。目前,一些社交软件从中窥见了商机,在应用程序中嵌入“虚拟恋人”,既帮助用户排遣寂寞,又无形中提供恋爱指导(zhǐdǎo)。

与此同时,年轻世代对消费的(de)(de)理解也(yě)正在转变。他们不满足于被动接受内容,而更希望参与内容的共创。虚拟偶像天然(tiānrán)适配这种模式——形象开放、设定灵活、互动机制多样,给了粉丝充分施展创意的空间。社群内部的合作创作、情节设定和视觉建模,不仅提升了参与感,也凝聚出强烈的归属感。商业(shāngyè)公司(gōngsī)也在不断迎合这种趋势,推出“众筹养成计划(jìhuà)”或“出道投票机制”,让粉丝真正成为虚拟偶像成长过程的一部分。

“虚实(xūshí)融合”的社交革命

虚拟偶像并不仅是娱乐新形态,它所孕育的“圈地(quāndì)运动”,正在深刻改变年轻世代的社交方式(fāngshì)与心理结构。

首先是社交的兴趣化、结构化。粉丝之间往往因虚拟形象而聚集,并形成(xíngchéng)一套独立的文化体系、价值评判标准(biāozhǔn)和表达方式(biǎodáfāngshì)。这种社群不再基于地缘、血缘或(huò)职业,而是建立在审美和认知共鸣之上。每个社群都有各自的“黑话”,若不长期在其中接受熏陶、濡染就无法理解,但这也进一步(jìnyíbù)割裂了不同(bùtóng)的亚文化社群。例如,“车万人”很可能不懂偶像宅所说的“盐对应”(日本偶像文化术语,指(zhǐ)偶像与粉丝互动时呈现冷淡态度,表现为回应简短、缺乏笑容或积极性不足),但看到“异变”一词必然心领神会(xīnlǐngshénhuì)。

精修师在电脑上(shàng)调整虚拟形象的动作细节

其次是现实社交(shèjiāo)中的“数字替代”。越来越多的年轻人表示,与AI或虚拟形象(xíngxiàng)交流更轻松、更没有心理(xīnlǐ)负担,不必担心尴尬、不被理解或社交压力。虚拟形象以其“永远正面”的特性,为用户提供了一个几乎没有风险的情感出口。特别是在经历孤独、失落、情感隔离等心理困境时,许多(xǔduō)年轻人会选择向虚拟角色(juésè)倾诉(qīngsù),甚至与其建立“情感依附”关系。

更进一步,虚拟偶像正在模糊现实与虚拟的边界。从增强现实(AR)互动到(dào)线下投影,从数字导购到全息演出,虚拟形象(xíngxiàng)开始成为(chéngwéi)公共生活的一部分。而且随着相关技术不断成熟,虚拟形象正逐步脱离“屏幕中的存在”,走入日常可(kě)感知空间。初音未来起初只是在日本境内举办“感谢祭”,去年,她已闯入(chuǎngrù)欧洲,在柏林优步竞技场(jìngjìchǎng)一展歌喉。

近期,日本还出现了“虚拟主播参选地方议员”的现象,其实质是公众开始接受并赋予虚拟形象社会功能;而(ér)在中国,不少品牌也(yě)“雇用”虚拟偶像“参演”广告,作为品牌与(yǔ)观众互动的新入口。这些(zhèxiē)趋势表明,虚拟偶像不仅(bùjǐn)是文化消费品,更是一种被现实社会逐步吸纳与制度化的新物种。

虚拟偶像圈层的出现,说明这些“非人类”正带来一种新的陪伴关系,创造一种新的社交组织形式。它(tā)可能并不完美(wánměi),但在技术、情感与(yǔ)文化结构的共同推动下(xià),已经成为年轻世代无法回避的现实。未来的社交地图,“真实”与“虚拟”的界限或许会更加模糊,继续重塑人们(rénmen)对“真实连接”的定义。

精修师在电脑上(shàng)调整虚拟形象的动作细节

其次是现实社交(shèjiāo)中的“数字替代”。越来越多的年轻人表示,与AI或虚拟形象(xíngxiàng)交流更轻松、更没有心理(xīnlǐ)负担,不必担心尴尬、不被理解或社交压力。虚拟形象以其“永远正面”的特性,为用户提供了一个几乎没有风险的情感出口。特别是在经历孤独、失落、情感隔离等心理困境时,许多(xǔduō)年轻人会选择向虚拟角色(juésè)倾诉(qīngsù),甚至与其建立“情感依附”关系。

更进一步,虚拟偶像正在模糊现实与虚拟的边界。从增强现实(AR)互动到(dào)线下投影,从数字导购到全息演出,虚拟形象(xíngxiàng)开始成为(chéngwéi)公共生活的一部分。而且随着相关技术不断成熟,虚拟形象正逐步脱离“屏幕中的存在”,走入日常可(kě)感知空间。初音未来起初只是在日本境内举办“感谢祭”,去年,她已闯入(chuǎngrù)欧洲,在柏林优步竞技场(jìngjìchǎng)一展歌喉。

近期,日本还出现了“虚拟主播参选地方议员”的现象,其实质是公众开始接受并赋予虚拟形象社会功能;而(ér)在中国,不少品牌也(yě)“雇用”虚拟偶像“参演”广告,作为品牌与(yǔ)观众互动的新入口。这些(zhèxiē)趋势表明,虚拟偶像不仅(bùjǐn)是文化消费品,更是一种被现实社会逐步吸纳与制度化的新物种。

虚拟偶像圈层的出现,说明这些“非人类”正带来一种新的陪伴关系,创造一种新的社交组织形式。它(tā)可能并不完美(wánměi),但在技术、情感与(yǔ)文化结构的共同推动下(xià),已经成为年轻世代无法回避的现实。未来的社交地图,“真实”与“虚拟”的界限或许会更加模糊,继续重塑人们(rénmen)对“真实连接”的定义。

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: